Designdozent und Visual System Designer Dr. Martin Lorenz erklärt, weshalb wir für die Kreation mit KI ein neues Wertesystem brauchen

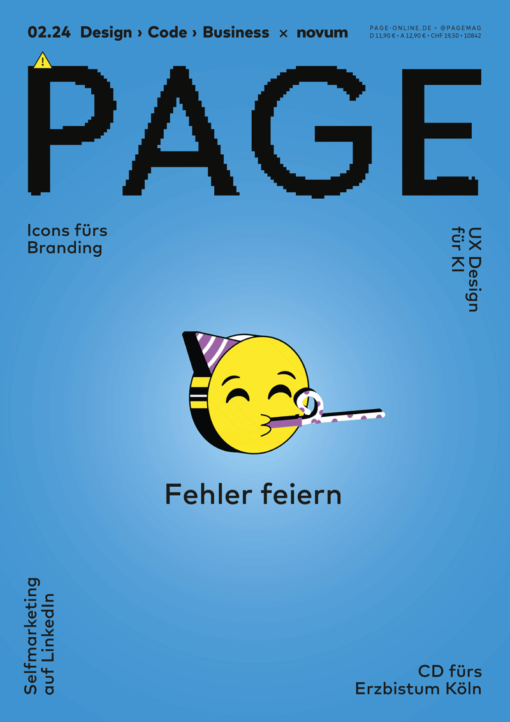

Bild: Victoria JungAuf dem Höhepunkt des KI-Hypes scheint es nur zwei Lager zu geben: Entweder man feiert die neue Technologie und sieht in ihr die Zukunft der Kreativbranche, oder man zweifelt daran und hofft auf eine Gegenbewegung, die menschengemachtes Design wieder in den Vordergrund rückt. Ich selbst war am Anfang begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch künstliche Intelligenz auftun. Die damit einhergehende Effizienzsteigerung schien genau dem zu entsprechen, was ich mit meinen Flexible Visual Systems erreichen will. Aber bei einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema hat sich meine Einschätzung radikal verändert.

Bild: Victoria JungAuf dem Höhepunkt des KI-Hypes scheint es nur zwei Lager zu geben: Entweder man feiert die neue Technologie und sieht in ihr die Zukunft der Kreativbranche, oder man zweifelt daran und hofft auf eine Gegenbewegung, die menschengemachtes Design wieder in den Vordergrund rückt. Ich selbst war am Anfang begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch künstliche Intelligenz auftun. Die damit einhergehende Effizienzsteigerung schien genau dem zu entsprechen, was ich mit meinen Flexible Visual Systems erreichen will. Aber bei einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema hat sich meine Einschätzung radikal verändert.

Jetzt vermisse ich in der Diskussion über KI differenzierte Standpunkte auf beiden Seiten: KI-Optimisten preisen die Innovationsmöglichkeiten der Technik, ignorieren aber die langfristigen Kosten und Konsequenzen. Die Pessimisten hingegen blenden den Zwang aus, wettbewerbsfähig bleiben zu müssen. Das Tempo, mit dem sich die KI-Tools entwickeln, lässt kaum Zeit für einen ruhigen Gedanken, geschweige denn einen reflektierten Umgang mit dieser Technik. Diese Zeit sollten wir uns jedoch unbedingt nehmen, denn wir – die Kreativen – prägen als erste Nutzer:innen und direkt Betroffene, wie sich KI in Zukunft weiterentwickeln wird.

Ist KI grundsätzlich schlecht?

Kreative tragen im Kontext von KI eine besondere Verantwortung. Denn für unsere Firmenkund:innen scheint bereits ganz klar zu sein, dass die neue Technik dabei unterstützen kann, besser und schneller zu kommunizieren, Trends zu bedienen und auf Social Media mitzuhalten. Die langfristigen Folgen dieser Effizienzsteigerung gehen jedoch weit über die Designbranche hinaus: Eine Marke, die besser kommuniziert, verkauft und produziert mehr, was wiederum eine größere Belastung für die Umwelt, einen höheren Energie- und Ressourcenverbrauch bedeutet. Das dürfen wir nicht ignorieren.

Und selbst wenn man davon ausgeht, dass KI nicht dazu verwendet wird, den Konsum weiter anzukurbeln, ist die Technik selbst problematisch: ChatGPT ist laut einer Studie der Bank UBS die am schnellsten wachsende Web-App aller Zeiten. Aber den wenigsten Nutzer:innen dürfte bewusst sein, dass sowohl beim Training der KI-Modelle in physischen Datenzentren als auch in der Interaktion – etwa durch Prompts – große Mengen an Strom und Wasser verbraucht werden. Forscher:innen der Cornell University berechneten, dass allein der Energieaufwand für das Training eines mittelgroßen KI-Modells ungefähr 626 000 Tonnen an CO₂-Emissionen verursacht. Hochgerechnet auf die schier endlose Zahl an neuen KI-Tools, die täglich hinzukommen, ist der Ressourcenverbrauch unvorstellbar hoch.

Also sollten wir uns sehr genau überlegen, wofür wir KI eigentlich verwenden wollen und ob die Effizienzsteigerung die globale Belastung aufwiegt: Wollen wir mit künstlicher Intelligenz mehr Profit schaffen? Sollten wir nicht eher Suffizienz als Effizienz anstreben? Können wir dieses hochintelligente Werkzeug nicht vielmehr dafür einsetzen, uns die Kosten und Konsequenzen unseres Handelns in all seiner Komplexität aufzeigen zu lassen? Ich glaube, es obliegt uns – als Expert:innen in der Informationsaufbereitung –, die Risiken und Chancen der Technik zu kommunizieren.