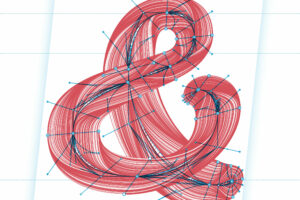

Blended Types

Unser lateinisches Alphabet ist zunehmend Einflüssen aus anderen Kulturen ausgesetzt – was ihm gar nicht schlecht bekommt.

Unsere Welt ist voller unterschiedlicher Schriftsysteme – was sich mittlerweile auch im Internet abbildet. Typedesigner suchen ständig nach eigenständigen Formen für neue Fonts. Eine Möglichkeit, unserem vertrauten lateinischen Alphabet neue Impulse zu geben, ist das »interkulturelle Blending« – das Verschneiden mit Schriftformen außereuropäischen Ursprungs. Eine Reihe von Absolventen der Masterkurse in Reading und Den Haag oder Designern, die den Spagat zwischen unterschiedlichen Kulturen in der Praxis machen, gehen diesen Weg.

Hier eine ergänzende Auswahl zum Artikel in PAGE 04.2015.

Designer

Mariko Takagi

www.mikan.de

Florian Runge

www.cargocollective.com/florianrunge

Lisa Timpe

www.lisatimpe.de

Tarek Atrissi

www.atrissi.com

Teja Smrekar

www.tejasmrekar.com

Lisa Fischbach

www.lisafischbach.net

Ben Mitchell

www.fontpad.co.uk

František Štorm

www.stormtype.com

Daniel Sabino

www.blackletra.com

Khajag Apelian

www.debakir.com

www.maajoun.com

Titus Nemeth

www.tntypography.eu

Liron Lavi Turkenich

www.lironlavi.com

Natalie Rauch

www.natalie-rauch.net

Sebastian Losch

www.sebastianlosch.de

Alessia Mazzarella

http://www.type.land

Bon Min

www.typojanchi.org/2013/en/metamorphosis

Reiko Hirai

www.reikohirai.com

Institutionen

University of Reading, MATD-Klasse (Reading, GB)

www.typefacedesign.net/typefaces

KABK, Type and Media Masterkurs (Den Haag, NL)

www.new.typemedia.org

Multi-Script Foundries (Auswahl)

Rosetta Type Foundry (Brno, Tschechien)

www.rosettatype.com

URW++ (Hamburg, D)

www.urwpp.de

Typotheque (Den Haag, NL)

www.typotheque.com

Indian Type Foundry (Ahmedabad, Indien)

www.indiantypefoundry.com

Ek Type (Mumbai, Indien)

www.ektype.in

29LT (Beirut, Libanon)

www.29arabicletters.com

Arabic Type Today (D)

www.arabictype.com

Cyreal (Russland / Ukraine)

www.cyreal.org

Das könnte dich auch interessieren