»Wir sind einfach müde von der Digitalisierung«

Charlotte Rohde ist eine der stilprägenden Gestalterinnen ihrer Generation. Wir sprachen mit ihr über veraltetes maskulines Design, über Schriften als visuelle Stimmen – und warum man sich verletzlich machen sollte.

Interessiert man sich für zeitgemäße Gestaltung, kommt man an Charlotte Rohde nicht vorbei. Mehr als 10 000 Follower feiern auf Instagram ihre Schriften, die mit Bedeutung, mit Empathie und Selbstbewusstsein aufgeladen sind, ihr Font Marguerite Grotesk bestimmt das Corporate Design des Berliner Gropius Baus. Seit sie am Sandberg Instituut ihren Master of Fine Arts and Design gemacht hat, lebt und arbeitet sie in Amsterdam und entwirft gerade eine Schrift, bei der sie sich vorstellt, sie sei ein Typ, der auf die ECAL gegangen ist.

Wie bist du zur Typografie gekommen, die ja nicht nur den Ruf hat, etwas nerdig zu sein, sondern auch sehr männerdominiert?

Charlotte Rohde: Das war, ehrlich gesagt, eher Zufall. Ich wollte eigentlich zum Film und habe an der Fachhochschule Düsseldorf begonnen, Retail Design zu studieren, weil ich dachte, ich sei dann breiter aufgestellt. Doch das Studium war so kommerziell ausgerichtet, dass ich mich darin nicht wiedergefunden habe. So bin ich bei einem Professor gelandet, der so geliebt wie gefürchtet war. Ich lasse mich gerne herausfordern und habe zwei Jahre gebraucht, um mir in dem Jungsclub einen Platz zu erkämpfen. Schon in dieser Zeit hat es mich gestört, dass es immer darum ging, Gestaltung scheinbar objektiv in gut und schlecht einzuteilen, dass es viel zu sehr um alte Werte ging, um Logik, ein Richtig und Falsch, um all diese maskulinen Werte im Design. Dagegen habe ich mich gewehrt. So wie viele andere auch. Da es zu jedem Trend einen Gegentrend gibt, ganz so wie es zur Industrialisierung den Jugendstil gab, hat sich ein Design entwickelt, das von Emotionalität geprägt ist und auf Intuition setzt.

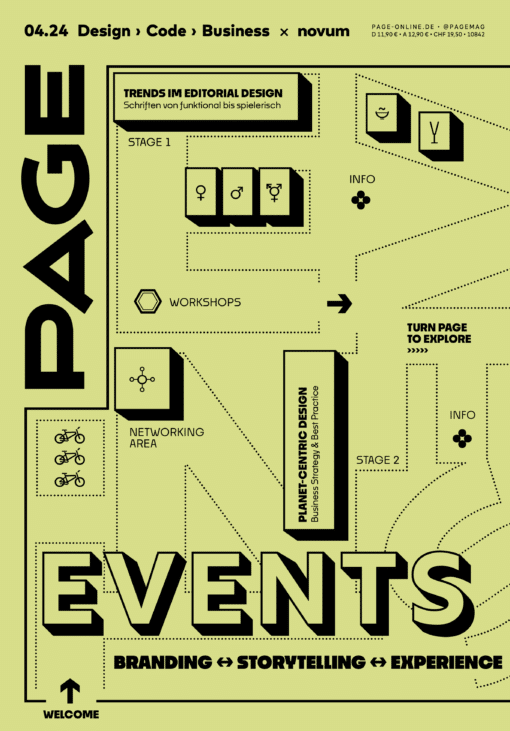

So geht's weiter

- Gefühl statt Grids: So tickt die Next Gen im Design!

- 3 Monate unbegrenzter Zugriff auf alle PAGE+ Inhalte

- PAGE-Update-Newsletter

- 3 x PAGE Impuls

- 1 PAGE Magazin frei Haus und digital als E-Paper

- Digitales Heftarchiv bis 2012

- Zusätzlich mehr als 100 eDossiers zu Spezialthemen

- Newsletter Daily und Weekly

Das könnte dich auch interessieren